Die GRW-Förderung konzentriert sich auf strukturschwache Regionen. Mit der GRW verfolgen Bund und Länder drei nebeneinanderstehende Hauptziele in den strukturschwachen Fördergebieten:

- Standortnachteile ausgleichen,

- Beschäftigung schaffen und sichern, Wachstum und Wohlstand erhöhen,

- Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen.

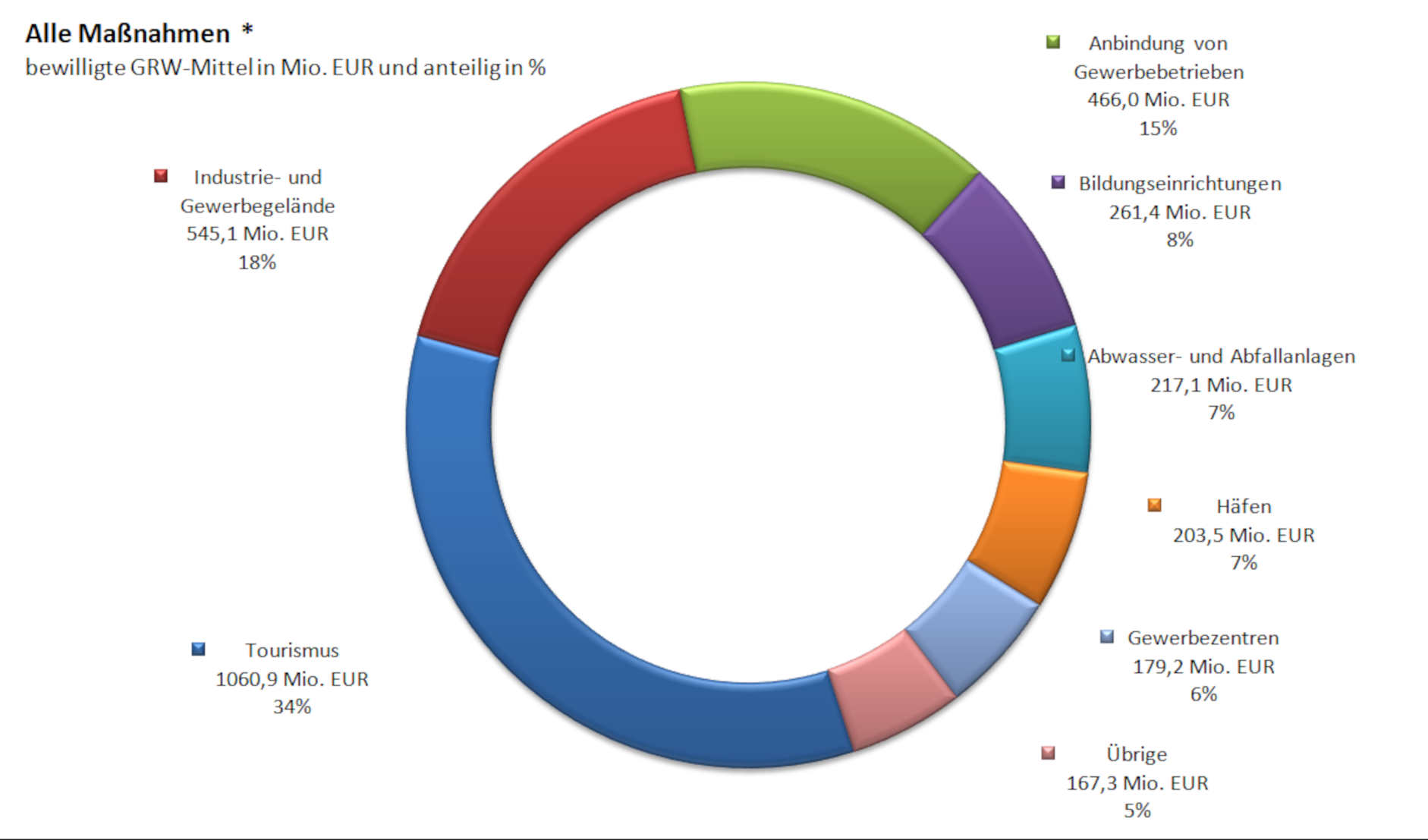

Mit GRW-Mitteln werden gewerbliche Investitionen, Investitionen in die kommunale wirtschaftsnahe Infrastruktur, Maßnahmen zur Vernetzung und Kooperation lokaler Akteure, Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Maßnahmen zur regionalen Daseinsvorsorge gefördert.

Weitere Informationen zur GRW finden Sie hier.

Der bisherige Erfolg der GRW spricht für sich: Seit Anfang der 1970er Jahre haben Bund und Länder im Rahmen der GRW gemeinsam Mittel i. H. v. 81 Milliarden Euro eingesetzt und damit über 155.000 Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft und zum Ausbau der kommunalen wirtschaftsnahen Infrastruktur im Umfang von etwa 388 Milliarden Euro angestoßen. Bei den geförderten Unternehmen wurden insgesamt 4,8 Millionen Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert.

Regelmäßige Evaluationen der GRW-Förderung der gewerblichen Wirtschaft belegen eindeutig die positiven Effekte des Programms sowohl auf die Entwicklung der geförderten Betriebe als auch auf Ebene der geförderten Regionen insgesamt.

Die grundsätzlichen Leitlinien der GRW, das Fördergebiet, die Instrumente sowie die Förderregeln und -sätze sind im sogenannten Koordinierungsrahmen (PDF, 1 MB) festgelegt, der von Bund und Ländern gemeinsam beschlossen wird. Die Förderregeln setzen den durch die europäischen Regionalbeihilferegeln und die Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung vorgegebenen Rahmen um. Die Fördermöglichkeiten und -höchstsätze der GRW orientieren sich eng an der Strukturschwäche bzw. Bedürftigkeit der jeweiligen Region. Die Durchführung der GRW-Förderung ist alleinige Angelegenheit der Länder.

Für die Förderperiode 2022 – 2027 wurde das GRW-Fördergebiet neu abgegrenzt. Die gesamtdeutsche Fördergebietskarte (PDF, 2 MB) gibt Aufschluss über das aktuelle Fördergebiet seit dem 1. Januar 2022.

Am 13. Dezember 2022 haben Bund und Länder die bisher größte GRW-Reform der über 50-jährigen Programmgeschichte beschlossen. Daran anknüpfend haben Bund und Länder am 12. September 2023 einen weiteren Beschluss (PDF, 112 KB) gefasst, um die GRW noch stärker auf Transformationstechnologien auszurichten.

Neben der GRW-Reform haben Bund und Länder am 13. Dezember 2022 ein GRW-Sonderprogramm „Beschleunigung der Transformation in den ostdeutschen Raffineriestandorten und Häfen auf den Weg gebracht. Das GRW-Sonderprogramm ist Herzstück des Zukunftspakets „Sicherung der PCK und Transformation in den Raffineriestandorten und Häfen beschleunigen“ (PDF, 2 MB).